栄養学科 > 栄養学の歴史 > 栄養学小史總目次

KJ カーペンター:栄養学小史 その三(1912ー1944)

A Short History of Nutrition:Part 3 (1912 - 1944)

Kenneth J. Carpenter

(Department of Nutritional Sciences, University of California, Barkeley, CA)

©2003 The American Society for Nutritional Sciences J.Nutr. 133: 3023 - 3032

リンク:free full original article on Internet (原論文)

この論文は栄養科学の歴史についての招待4論文の3番目である。

1番目と2番目はThe Journal of Nutrition の3、4月号に掲載されている(1,2)。

>> 興味のある項目をクリックして下さい <<

目 次

ビタミン時代

純化した食事で飼ったラットとマウス

マッカラムの研究

文献の検索

マッカラムの最初の実験

因子Aと因子B

くる病とビタミン D

実験壊血病

脚気とビタミン B

アメリカにおけるペラグラ

リボフラビン

葉酸

他のB群ビタミン

脂溶性ビタミン

ビタミンAとカロチン

ビタミンEおよびK

不可欠脂肪酸

タンパク質とアミノ酸

ミネラル

ヨウ素

フッ素

食事制限と寿命

はじめに

20世紀の初頭に栄養学の研究者数は著しく増加した。どの領域で文献が増えたか記載する場所は無いし、同じ問題を研究した幾つかのグループに完全な名誉を与えられないことは残念である。また英語以外の言語だけで発表したグループに公正な評価を与えることはたぶん出来なかった。研究の発展を一連の論文で発表していたときには、比較的に最近のものを引用するようにした。読者にとっては、新しい論文から古い論文に戻るのが、古い論文より新しい論文に進むよりは、容易だからである

ビタミン時代(目次へ)

米ぬかから抽出され沈殿されるという要件からすると、抗脚気因子は有機塩基であり、アミン基を持つに違いないと、1912年にフンクは書いた。ペラグラ、壊血病、くる病はまだ同定されていない他の因子の欠乏によることを彼は示唆したが、このことは独創的な考えではなかった。彼はさらに進んでこれらの因子はすべて同じ塩基性を持っている、すなわち生命に必要(vital)なアミンであるとし、 "ビタミン (vitamines)" と命名した(3)。タンパク質の構成成分が性質は違うがすべてアミノ酸であるのと同じように、これらの物質は化学的に似ているに違いないと彼は直感的に感じたと思われる。これは妄信であって正しい予言ではなかったが、約10年後に彼は「この名前はこの考えの普及に計り知れないほどの貢献をした」と主張するようになった(4)。その意見に同意した他のグループは ”この名前は天才の一撃だった...このような魅惑的な言葉は....この領域の可能性に焦点を当てるのに必要である” と書いた(5)。

たしかに”ビタミン”(vitamins:すべてがアミンで無いことが判ったので末尾の'e'は取り去られた)は掘り出されるのを待っていた知識の新しい鉱脈であり、その後30年のあいだ栄養研究の主なトピックとなった。たとえば The Journal of Nutritionの最初の2巻(1928 - 1930年)を見ると、ビタミンに関係する論文は他のどの領域より多い(約40%)ことが判る。1933年に前年におけるこの領域の研究を展望することになったハリス(Leslie Harris)は、丁度12ケ月に1,000近くのビタミンについての論文が刊行され、300以上がビタミンDだけに関するものであったことを指摘している(6)。

"誰がビタミンについての最初のアイディアを持ったか?" としばしば尋ねられる。初期のじれったいような引用を見つけることができるかも知れない。しかし、それらにはその後の発展が無かった。1804年にスリランカで医師クリスティ(Thomas Christie) は書いた。"脚気の主な原因は間違いなく刺激的な栄養になる食事が無いことである。....壊血病に大きな価値がある ”酸っぱい果物” は脚気には効果が無い。....違いは細かい化学的組み合わせにあるのであろう” (7,8)。1830年にエリオトソン(John Elliotson) はロンドンの教育病院で講演を行った。”壊血病は純粋に化学病である。....システムの各々の部分はその機能を果たすようになっている、しかしそうするために必要な外のものが取り去られている。...この状態に役立つのは新鮮な食物である” (9)。1842年にバッドはやはりロンドンで講演をして付け加えている。”壊血病は特定的な食事の欠乏によるかなりの数の病気の一つに過ぎない。他のものは、くる病であり、3番目は角膜の奇妙な潰瘍を起こすのが特徴である" (10,11)。すでに"A Short History of Nutritional Science: Part 2 (1885 - 1912)," (2) に引用したフレインスの言葉は、ほんの少量だけを必要とする有機栄養素の存在について、自分自身の仕事に基礎を置く、たぶん最初のはっきりとした発言だった。

純化した食事で飼ったラットとマウス(目次へ)

以前、大部分の研究は特定の病気と実際に関係あると考えられた食事の問題から出発した。このような研究は後でも述べるように重要な結果を与えてきた。しかし、この頃からの生産的な研究の多くは基礎から出発していた。言い換えると、"純化した" 食餌、すなわち出来るだけ純化した主要栄養素(タンパク質、炭水化物、脂肪)とミネラルからなる食餌を使用するようになった。これらの食事は問題となるすべてのビタミンを欠いている筈で、研究はどのようなサプレメントの組み合わせが能力を回復させ得るかを見出すことである。マッカラムは説明した。”自然食品の組み合わせで行うこれまでに研究は、栄養の基本法則を明らかにすることや....科学的法則に基づいて飼育体系に基礎を置くのに、本質的に充分な探索を行っていない”、と(12)。

マッカラムの研究(目次へ)

まず最初にこの領域における進歩を、ウィスコンシン大学付属ウィスコンシン農業試験所におけるマッカラムとボランティア助手のデービス(Marguerite Davies)の研究を通じて眺めることにしよう;彼らは初期において明らかに集団をリードしていた(13)。”栄養科学は既に研究され尽くしていて、発見することは何も残っていない!” から、その研究のための職をマッカラムが受諾するとは愚かであると、イェールにおける彼の若い同僚が言ったのは、彼らの発見の重要性から考えると、興味深い(14)。前に述べたように(2)、彼は劇的だが説明できない結果となっていたウシの単一穀物による飼育実験のためにイェールから引き抜かれていた。

文献の検索(目次へ)

マッカラムはすでにドイツ語をマスターし、1870から1907年に刊行された研究を記載した37冊のMalyの"動物化学進歩の年報"を購入し、注意深く読み始めていた。彼は純化した食餌で小動物を飼う13の実験がすべて失敗したことを見つけた。影響力のあったフォン・ブンゲ教授(Von Bunge)は元素の鉄およびリンは吸収されるためには有機複合体の一部でなければならないと確信しており、失敗はこれらの複合体が精製にさいして分解したからであって、未知の栄養素が欠けているからでは無いと考えた(15 - 17)。ともかく、その後に研究は続けられていなかった。

インドネシアの脚気委員会の長としてのペーケルハーリングの業績は前に述べた(2)。彼はまたカゼイン、卵アルブミン、白米粉、ミネラルからなる単純な食餌でマウスが育たないことを発表していた。彼は別な主題の1905年の論文に短い発表を埋め入れ、マウスは乳清(ミルクから脂肪とカゼインを除いたもの)を与えると供給できるあるものが不足していることを明らかにした。この失われた因子を同定できなかったので、これについて言及しない、と彼は付け加えた。事実、彼の研究は20年後に英語に訳されるまで一般に知られず(18)、マッカラムはこのことを知らなかった。不思議なことにケンブリッジ大学生化学教授のホプキンス(Gowland Hopkins)は、次の年に非常によく似たことを言っている。発行の所在がはっきりしない講演の最後に次のように言っていることが見いだされた。"どんな動物も純化したタンパク質、脂肪、炭水化物で生きていくことはできない。必要な無機物質を注意深く与えてもよく成長することはできない。....くる病のような病気、とくに壊血病では遠い以前から食餌性因子について知っている;しかし、我々はこれらの病気に対処することを経験的に知っているとは云え、食餌中の実際の欠点は何も知らない。しかし、それらは私が考えているものの種類....であることは確かである"。しばらく後、ノーベル賞講演で、1906 - 1907年にマウスで行った研究に基礎を置いていると述べたが、ペーケルハーリングの場合と同じように、失われた因子を彼が同定するまで真面目にとられなかった(19,20)。たぶん純化された食餌をヒトの病的状態と結びつけたのは、彼が最初だったのではないだろうか。

興味あることに、マッカラムは、ニワトリに白米を与えて起きた病気についてのエイクマンとフレインスの重要な研究、およびこれが比較的に不安定な有機化合物の欠乏によるというフレインスの結論についての何の引用文献も見つけていなかった(2)。

1909年に一人のスイスの眼科医はラットに純粋食を与えると眼の障害が起きることを述べた別の研究を読んで、その実験を繰り返して、人間の病気で見るようなタラ肝油で治癒できる眼乾燥症および角膜軟化症を確認した(21,22)。

マッカラムの最初の実験(目次へ)

この頃、動物はリンを核酸の形で与えられることが必要であると推測されていた。マッカラムはリン化合物を有意に含まない植物タンパク質を調製して、このことをテストした。彼は植物タンパク質のエデスチン(麻の実タンパク質)とゼイン(トウモロコシタンパク質)の混合物を12 - 18%、バター脂肪5%、ミネラル8%、およびデンプンとショ糖に、少量のセルロース微粉末および水を加えて38度で乾燥したものを、3匹のラットに与えた。ラットは最初の体重が100 - 170 gであったが、体重は減少し、1週後には食欲を失った。彼は種々の香味料、たとえばバナナ、ベーコン、などなど。これらは1、2日は食欲を刺激して、上記の餌の制限因子は味であると結論した。しかし、リン出納試験の結果から、有機リンもプリンも無くてもラットは核酸を合成できる、と結論した(16)。コネチカットでオズボーンとメンデルは1911年にこの最後の点を確認した(23)。彼らは他のタンパク質源が無い状態で種々の単離タンパク質の栄養価を比較することに最初は興味を持っていた。しかし、そのためには若いラットに必要なものをすべて含む無タンパク質混合物を必要とした。その結果、彼らは否応なしにビタミン研究の分野に入ることになった。

因子Aと因子B(目次へ)

マッカラムは今やリン含量を気にしないでリンタンパク質カゼインを精製タンパク質源として使うことができるようになり、自分のミネラル混合物を改良する実験を行った。1913年に彼はデービスと一緒に、12 - 18 %のカゼイン、20%のラード、20%の乳糖、6%のミネラル、およびデンプンを含む餌を与えるとラットは8から14週はよく育つが、その後では成長が止まり、ある例では体重が減る、ことを報告した。しかし、一日置きに卵のエーテル抽出物1g与えると、成長は再開した。次の年に彼らは、バター脂肪はラットの成長を刺激するが、オリーブ油や綿実油にその効果が無い、と報告した。彼らはまた、バター脂肪を鹸化してエマルジョンをオリーブ油と振ると、そのオリーブ油はラットの成長を再開させると、報告した。このことは活性因子が非鹸化物で脂溶性であることを示した(24)。脂溶性の物質が必要なことは今度もコネチカットのグループによって確証され、さらにタラ肝油が高い効力を持つことが報告された(25)。

この時までにホプキンスは、アメリカの2グループの餌で成長が可能だったのは、カゼインおよび乳糖が充分に精製されて居らず、水溶性の "成長因子" を含んでいる、と論じた(26,27)。マッカラムたちはこのことを調べて同意し、ラットは脂溶性の "A因子" と水溶性の "B因子" の両者が必要であり、後者は白米で飼ったニワトリと鳩で研究されてきた抗脚気因子と同一であると、結論した(28)。

これは化学構造が判る前にビタミンをA,Bのように呼ぶようになった始まりである。彼らは続いて、葉のエーテル抽出物も彼らが試した植物油もそのような活性が無かったにも拘らず、葉は"A因子"活性を持つと報告した。"A因子"の欠乏が重篤な眼炎を起こすことも確認された。これはもちろん前に述べた夜盲症から眼乾燥症に進み、タラ肝油で予防できるという臨床的研究と関連したものである(2)。"A因子"の理解における遅く複雑な進展については、後の部分で述べる。

くる病とビタミン D(目次へ)

1917年にマッカラムは新設で研究費も多いジョンス・ホプキンス大学公衆衛生学部に移った。そこで更に他のヒト疾患 "くる病" のラット実験モデルを作った。

前に記載したように、西ヨーロッパおよびアメリカ合衆国北部の工業都市では、くる病が重大な問題になっていた(図 1)(2)。スコットランドの最大の都市グラスコーではとくに問題であり、ここの医科大学はこの問題に関係する強力なグループを持っていた。彼らはパンまたはオートミールと全乳を与えた子犬は、室内で飼って戸外で散歩させないと、くる病になると1908年に報告した。市のスラム街を調査して、新鮮な空気と運動が不十分なことは ”くる病が起きることを決定する重要な因子” であり、子犬を使ってさらに実験を行って、外で走らせるのはミルクの脂肪を摂取するよりももっと重要である、と結論した(30)。

図 1 初期のくる病を示す姉と弟(5歳と3歳)

図 1 初期のくる病を示す姉と弟(5歳と3歳)

Rachford, 1912 (126)

これにたいしてイギリスのメランビー(Edward Mellanby)はホプキンスの下で研究しており、’補助食物因子’ の問題をよく知っていたので、室内で飼っていた子犬でミルクを毎日200mL以下にすることによって、くる病を起こさせたと報告した。しかし、彼は犬を外に出したり運動させたりしないでも、バターやタラ肝油をサプレメントとすることによって、くる病を予防することができた(図 2)(31)。彼とグラスゴー大学の人たちが相互の結論に疑惑をもったことは理解できる。グラスゴーの学会でメランビーが、オートミールは彼の犬たちにくる病を引き起こしたと報告したのは、彼らにたいして大きな侮辱となった。オートミールは体格が良いと自慢していたハイランダー[スコットランド北部の人たち]の伝統的な穀物だからである。その反応としてスコットランドのある新聞は、犬が嫌いなのでオートミールは役に立たないと頭のおかしい教授が言い、骨を提供したら大喜びしている、漫画を掲載した(32,33)。

討論は間もなく解決された。幼児を日光に当てるのは北ヨーロッパにおける伝統的なくる病の民間治療法であり、1919年には紫外線照射が有効であるという報告がなされた。この頃、第一次世界大戦の余波として、中央ヨーロッパでは激しい食糧不足が起き、フレンド派(訳注:通称クエーカー)の経済援助のもとに、ロンドンのリスター研究所のチック(Harriette Chick)を中心とするグループがウィーンに赴いた。ここには設備の良い小児病院(訳注:院長はアレルギーの研究で有名なピルケー)があり、くる病の患者が多く入院していた。チックたちはX線撮影によって、くる病はもっとも衛生的な条件でも起きるもので、タラ肝油の投与も紫外線照射も共に有効であることを示した(34)。

図 2 くる病食で室内にて飼われた子犬。

図 2 くる病食で室内にて飼われた子犬。

Mellanby, 1921 (31).

この頃までに、ジョンスホプキンスにおけるマッカラムと彼の医師共同研究者たちは、カルシウムとリンの比率を厳しくアンバランスにすることにより、使いやすいラットをくる病モデルにできることを見いだしていた。彼らはまたタラ肝油に空気を通して抗眼病(因子A)価を破壊しても、くる病予防効果があることを見いだした(35)。

次の目覚ましい発見はウィスコンシンにおいて1924年になされた。くる病ラットの紫外線照射は治療効果があるだけでなく、くる病を起こす食餌の紫外線照射も同じ効果を示した(36)。このようにしてどのような因子が活性化されるか多くのグループが研究を行った。これは”脂質”であると突き止められ、続いてステロール分画にたどり、最後にエルゴステロールであることが判った。活性物質は ”ビタミンD” と名付けられ、1931年に結晶化された(37)。(Cは既に抗壊血病ビタミンに使われていた)

この新しい知識によって、くる病は難治性の公衆衛生問題ではなくなった。活性あるビタミンには幾つかの形があり、それらの相対的な活性は問題にしている種によって違うことは、後になって判った。この新しい知識によって、くる病は難病ではなくなった。

実験壊血病(目次へ)

驚くべきことには、1907年にモルモットが壊血病の動物モデルになることが発見されて何年も、モルモットはほとんど使われなかった(2)。マッカラムは興味を持った。それは彼のラットは生きるのに抗壊血病物質を必要としなかったからであり、もしも栄養素要求が動物種によって大きく違うならば、彼がラットで得た結果は一般的な意義が問題となるからであった。彼と共同研究者たちはモルモットを ”燕麦 + ミルク” で飼った。あるものは生きつづけ、あるものは死に、盲腸は広がって腐敗した糞がつまっていた。彼らはこれを自家中毒症を起こしているとみなした。1917年にこの一つの所見から、彼らは ”この説明の意義は重大である:食事欠乏によるとふつう見なされている一つの症候群[壊血病]はリストから除かれる” と書いた(38)。

この歴史で初めて述べる独立した2人の婦人研究者のチック(Harriette Chick)とヒューム(E.M.Hume)は、牛乳は低い抗壊血病活性しか持たないことを、間もなく示すことができた; ”燕麦 + ミルク” 食餌を与えられたモルモットは健康であるためには毎日50 mLが必要で、もしもミルクが酸っぱくなるとモルモットは触れようとしなかった。したがって、結果を説明するには各個体の消費をモニターする必要があった。ビタミンC活性が無くなったと思われるオートクレーブしたミルクでは壊血病は必ず起きた(39)。

市販のライムジュースが抗壊血病の効果を持つかどうか疑いを持って、このグループはモルモットを使ってテストを行った。これはビタミン活性の史上最初のバイオアッセイと言うことができるであろう。彼女たちは市販のライムジュースは新しく絞ったレモンジュースの十分の一以下の活性しか持たないことを見いだした(表 1)(40)。製造過程で銅パイプを使って汲み上げていることは殆ど確実であり、たぶん何らかの滅菌操作をしていたのであろう。ビクトリア女王時代の人たちが、長い航海でライムジュースが壊血病予防に役立つことを、疑っていたのは正しかった。

表 1 モルモットに壊血病を起こす食餌と種々のレモンジュースまたはライムジュースを与えた結果(38)

| ||||||||||||||||||||||||||||||

他の研究者たちはビタミンCをレモンから単離しょうとしたが、不安定なために困難であった。不思議なことに、ビタミンを求めているのではなくほ乳類代謝における酸化-還元酵素反応触媒の要素を求めていた、セント-ジェルジ(Albert Szent-Györgi)によって1928年に最初に行われた。彼は屠殺場からの副腎皮質と高速のin vitro 活性測定方法を用いた(41)。ほんの4年後に、他のグループがレモンジュースからこのビタミンを単離して、セント-ジェルジがこれを単離していたことが判った(42)。続いて極めて短い月日で化学者たちは分子構造を決定し、合成し、その生物活性を確認した(43)。ビタミンはもはや懐疑論者たちに "仮定的な存在" と呼ばれるものではなくなった。

1939年にハーバード大学の一人の外科医はビタミンCは含まないがすべての他のビタミンをサプレメントした食事を自分に投与する実験を行った。26週間後になり下肢に出血が起き、傷つけた背中の傷が治らず、急速に弱ってきた。アスコルビン酸を投与したら、これらの問題は急速に消失した(44)。

脚気とビタミン B(目次へ)

マッカラムたちがビタミンA源を含む純粋食によりラットに多発性神経炎の症状を起こさせ、”抗脚気因子” をビタミンBとしたことは、既に述べた。次に、オートクレーブすると酵母は ”抗神経炎” 活性を失うが、ラットの成長を促進することが見出された。すなわち第二の因子が含まれている筈である。それ以来、第一、第二の因子をそれぞれB1およびB2と呼ばれるようになった。

B1の単離はジャワのオランダ科学者たちによって行われた。彼らは検定に小さな "白米鳥" を使った。これは洗った白米にタラ肝油をサプレメントして飼ったものであった。約700 ポンドの米ぬかから出発して、彼らは100 mgの結晶を得た。これは10 μgで欠乏ハトを治癒させられるほど強力であった(45)。次の問題は塩酸塩の結晶の構造を決定することであった。これは経験式がC12H18Cl2N4OSであった。構造はついに決定され、生物活性をもつ化合物は1936年に合成された(46,47)。これはチアミン(硫黄[ギリシャ語でthios]を持つビタミン)と名付けられた。

一方では、オクスフォードのピータース(Rudolph Peters)はこのビタミンの機能を研究していた。欠乏患者は運動をすると血液中のピルビン酸または乳酸が異常に高くなることが知られており、彼のグループはチアミン-ピロリン酸がピルビン酸デカルボキシラーゼの補酵素の役割を果たすことを示した。彼はこの欠乏による効果を示すのに ”生化学的障害” という言葉を導入した(48)。これはB-群ビタミンが一般に種々の代謝に関連する補酵素の一部として役立つことを示す長期にわたる研究の最初の例であった。

アメリカ合衆国におけるペラグラ(目次へ)

ペラグラは日光が当たった部分の皮膚炎、胃腸障害、知能障害を特徴とする病気である(図 3)。南部諸州では以前にもあったと思われるが、1905年以来よく見られるようになった。ある精神病院には88人の患者が居て、そのうち55人は死亡した(49)。1909年までにペラグラは南部の多くの地域に広がり、南カロライナ州で第一回全国会議が開かれたときには350人の医師が出席した。この病気の原因として種々の可能性が考えられた。これまでペラグラが問題となっていたイタリーからは、傷ついたり不適当に乾かしたトウモロコシに病原性のカビが生える説が出された(50)。他の説として、ペラグラは主として貧乏な地域で起きるので、蠅は網が不適当な屋外便所に入り、感染性の排出物を台所の食品に運ぶ、と考えられた(51)。

図 3 ペラグラ患者。

図 3 ペラグラ患者。

強い日光に暴露された部分が皮膚炎。

H.F. Harris, 1916 (127).

1914年に公衆衛生総局のペラグラ・プログラムの責任者となったゴールドバーガー(Joseph Goldberger)は系統的な調査を行った。患者の治療をしている看護師や医師たちはこの状態にならないので、彼はこれが感染することは無いと信じて、自分の命を賭ける決心をした。彼は患者の血液を自分の皮下に注射し、患者の皮膚発疹を自分の鼻粘膜に擦り込み、ついには排泄物を食べることまで行った。彼の仲間の医師たちも同じことを行った(52)。公衆衛生総局の役人たちは、国軍の士官たちと同じように危険を冒すのが、伝統であった。この場合、誰も病気に罹らなかった。

ゴールドバーガーはバランスの取れていない食事が問題であると考え、ミシシッピ州当局に頼んで、ボランティアとして12人の囚人に、ペラグラを起こすと思われる食事を6月のあいだ摂らせるようにした。その代わりに、もしも生きているならば釈放されることになっていた。食事はトウモロコシが多く、他の穀物も含んでいたが肉や乳製品は含まれていなかった。5月後に6人は睾丸に皮膚病が起き、数人では手背にも見られた(53)。ゴールドバーガーはこれがペラグラであると満足したが、ボランティアーは釈放されるとすぐに逃げてしまったので、実際にペラグラを起きたか疑っていた医師たちに、彼らを示すことが出来なかった(54)。

南カロライナの線維工場のある村の調査で、ゴールドバーガーのグループは、ペラグラ患者の家庭で買っている食品のパターンが健康な家庭と非常に似ていることを見出した。しかし後者はほとんどすべて牝牛を飼っていて、充分なミルクを得ていた(55)。

彼らは種々の食品や抽出液の抗ペラグラ活性を測定するための動物モデルを探す段階に至った。初期のサルやラットの実験では人間の病気に似た状態を起こすことが出来なかった。マッカラムもまた、ゴールドバーガーが刑務所実験で使ったと同じような食事を与えてラットにペラグラに関係するような症状を起こさせることが出来なかった。マッカラムは刑務所で実際にペラグラを起こさせたか疑問を示し、”ペラグラはたぶん感染性病原体が原因であろう”と結論した(55)。名前が種々のビタミンの発見と結びつけられているマッカラムは、ある時点ではペラグラと壊血病を欠乏症から消そうとしていた。

ゴールドバーガーのグループは動物モデルを探す努力を行った。イヌに主としてコーンミールからなる食餌を与えて肉も粉乳も与えないと、点々と壊死斑のある赤い唇を示し、よだれを垂らし、食欲が無くなる "黒舌病" という病状を呈した。これはペラグラ患者にも有効な酵母に反応することから、ペラグラのモデルとグループは看做した(57)。

酵母や肝臓から得られた分画を検定するのにイヌが使われた。ニコチン酸が細菌増殖因子であることが見つかった後で、ついに1937年ウィスコンシンでニコチン酸とニコチン酸アミドが黒舌病に対し、そしてアラバマ州では、ペラグラ患者に対しても、高い治療効果を持つことが見出された(58,59)。これは既に知られていた化合物がビタミンとなった唯一の例であり、今では口当たりの良い "ナイアシン" の名称が与えられている。これは話の最後ではない。"その四" で続きが述べられる。

リボフラビン(目次へ)

間もなく、オートクレーブした酵母の ”B2” は、因子の集まりであることが判った。最初に研究され、最初 "ビタミンG" と呼ばれたのは、乳清中にある緑色の蛍光を示す色素であった(60)。これは単離され、1935年に合成され、リボフラビンと呼ばれた(61)。続いて、"黒舌症" 食餌を与えて "黄色肝臓" になって元気が無くなったイヌはリボフラビンによって助けられることが発見された。ナイアシン投与の後で口唇炎(cheilosis)が残っているペラグラ患者がリボフラビンで急速に治癒することも見つかった(62)。ペラグラの症状を示す患者の多くはナイアシンの他にリボフラビンもぎりぎりで不足していた。

葉酸(目次へ)

このビタミン発見の路はインドに始まった。ウィルス(Lucy Wills)は1928年にイスラム教女性に最もふつうに見られる妊娠時の大赤血球性(macrocytic)貧血を研究するためにインドに赴いた。この状態を感染やビタミンAやCに結びつけるのに失敗した後で、彼女は酵母またはその抽出液(商標名:マーマイト)がこの状態を治すのに非常に有効であることを見出した(63)。イギリスに帰って、貧しいボンベイの食事をレーズス(rhesus)サルに与えると、大赤血球性貧血および白血球減少症を起こすことを、1937年に彼女および協同研究者は、発表した。これにマーマイトおよび肝臓粗抽出液は有効であったが、悪性貧血患者に経口的に与えて有効な精製肝臓抽出液は効果が無かった(64)。他の人たちはサルのこの状態に既知のどのビタミンも効果が無いことを確認し、ここで欠乏する因子を”ビタミンM(monkeyより)”と名付けた(65)。

同じ頃、家禽の栄養に興味を持つ研究者たちは、既知のビタミンをすべて含む純化した食餌でニワトリを飼うと、成長が遅く大赤血球性貧血を起こすことを見出し、ある種の細菌の生長因子として知られていた結晶化した "ビタミンBc" を加えることによって予防できると1944年に発表した(66)。そして同質、または近縁の物質がホウレン草から得られ、葉酸(folic acid:foliage[葉]より)と名付けられた。これらの物質はサルの実験的貧血にも有効であり、供給が可能になったならインドでも臨床的に有効であろうと期待された(65)。

これらの活性物質の化学的同定と合成は [その4] に述べる。

他のB群ビタミン(目次へ)

"ビタミン B2" が種々の因子の組み合わせであることが明らかになると、各因子を決定する競争が始まった。ここでこれらの激しい研究競争を記載することは避けるが、最初に発見されたビタミンを雛ニワトリで、酵母、乳酸菌をラットを使って確認したのと基本的に言って同じであった(68,69)。1937年までにパントテン酸、B6[ピリドキシン(PN)グループ]およびビオチンが水溶性ビタミン(表 2)に加わった。コリンはニワトリに必須であり、ほ乳類でも、ある場合には脂肪動員値のあることが認められた(70)。”B4、B10、B11など他の因子の存在が主張されたが、無視された”(71)。

表 2 1944年までのビタミンの発見。 Combs, 1992 (128)から許可を得て一部変更

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1 この物質、ニコチン酸はビタミン活性発見の前から既知の物質であった

脂溶性ビタミン(目次へ)

ビタミンAとカロチン

この歴史[その3]の最初の部分で、若いラットの成長を支え、眼球乾燥症を予防する、脂溶性ビタミンである "ビタミンA" の概念へと繋がる、初期の研究について述べた。第一次世界大戦のデンマークで脂肪の供給が不足し、小児施設で予期していない実験が行われた。あるグループでは16人のうち8人が眼球乾燥症にかかったが、別のグループでは1人もかからなかった。2つのグループの食事の違いは、第二のグループではそれ以前の6月に全クリームのミルクが与えられていた。責任者の小児科医ブロッホ(Carl Bloch)は患者がいるグループにタラ肝油を与えた。彼らの目の問題は8日で無くなり、成長も速くなった(72,73)。明らかにラットで行った研究は臨床と関連していた。

問題はこのビタミンを同定することであった。少なくとも2つの形が考えられた;一つは色が強い型で葉やニンジンに存在し、色の無い型は動物脂肪に存在していた。多価不飽和炭化水素であるβ-カロチンの結晶がニンジンから得られ、活性を持っていた。無色因子の調製は困難であったが、抽出液の活性は三塩化アンチモンとの特有な発色と相関していて、カロチンが示す発色と区別することができた。続いて、ビタミンAを欠乏させたラットにカロチンを与えると、肝臓の抽出液に "動物" 因子の発色反応が見られた(74)。このようにカロチンは最終的なビタミンの前駆体であると考えられ、このことは、実際のビタミンが1939年に魚の肝油から遠心分子蒸留装置を使って単離され、構造が決定されたことによって、確認された(75,76)。

合成はとくに困難であった。一人の重要な貢献者は次のように書いている。”多年たった後に勝利が訪れ、大きな希望と苦い失望のロマンスは有機化学教科書の短い数行の文章として記録される”、と(76)。悲しいけれど事実である。このビタミンは現在"レチノール"と呼ばれ、β-イオノン環に結合した交互に不飽和の長い炭素鎖の末端がアルコールになっている。β-カロチンは2つのレチノール分子がアルコールを介して縮合したものである。

ビタミンEおよびK.

バークレーで研究していたエヴァンス(H.M.Evans)とビショップ(Katharine Bishop)は1922年に、成長を支えるビタミン類を含む純化した食事で雌ラットを飼うと、胎児は妊娠末期になる前に吸収され、正常な繁殖ができないことを見つけた(77)。この問題を避けることができた食物はまずレタスであったが、小麦とくに小麦胚芽油は有効であった。予期にはずれてタラ肝油は悪影響があるように見えた。活性因子は "ビタミンE" と呼ばれ、多くのグループによって研究が行われ、1935年に単離され、"トコフェロール" と名付けられた。これはギリシャ語で ”出産を起こすアルコール” を意味する。3年後にスイスの化学者カラー(Paul Karrer)はフィチル・ブロマイドとトリメチル・ヒドロキノンを縮合して、合成した(78)。彼は幾つかのビタミンの化学の研究でノーベル賞を得た。

この時期にビタミンE欠乏効果についての考え方が変化した。ラットでは雄の睾丸に変性が見られた。しかし、妊娠にさいしては胎児の成長に問題があるのであって、母親に問題があるのでないことが明らかになった。また子羊やウサギではビタミンE欠乏で不妊よりは筋萎縮が起きた。ニワトリでは滲出性体質または脳軟化症または両者が起きたが、両方の病変は血管系の障害に起因していた(79)。

初期の成功報告によってビタミンEは種々の臨床症状、たとえば流産、性交不能、種々の型の筋萎縮など、の治療に好んで使われた。しかし、よく治験をコントロールすると、大部分は確証することができなかった(80)。

キャベツ投与に反応するニワトリの出血は、一時はビタミンE欠乏による可能性が考えられた。デンマークの研究者ダム(Henrik Dam)は1935年に、これは彼が"ビタミンK"と名付けた新しい脂溶性ビタミンの欠乏によると報告した(81)。この名前はこれが血液凝固(coagulation、デンマーク語、ドイツ語でKoagulation)で重要な役割をするからである。これは多くの植物に種々の形で存在し、貯蔵した動物製品で細菌が増殖すると作られた(82,83)。閉塞性黄疸でこのビタミンの吸収に障害のある出血性の患者や、抗ビタミン物質を含むスウィートクローバー干し草を食べていた家畜に、このビタミンは治療効果があった(84)。

アルムキスト(Herman Almquist)とバークレーの協同研究者はビタミンKの発見をダムより前に報告する可能性があった。しかし、ニワトリの病気の原因についてのキャンパスにおける議論が解決するまで、刊行を遅らせなければならなかったので、ノーベル賞を受賞できなくなった。この頃まで多くの人たちが栄養学の問題に関与していたので、このようなことは不可避であった。かなり後になって、アルムキストは次のように哲学的に書いた。”しばしば、発見には高度の科学指導....などの集まりによって生まれる。これらには多くの人々が貢献している。...舞台が作られたようなものである。....もしもその舞台に居たら、多くの人々は役割を演ずることができる。"と(85)。

不可欠脂肪酸(目次へ)

エヴァンスの研究室からミネソタ大学に移動していたバー夫妻(George & mildred Burr)は1929年に、完全に脂肪を含まない食餌を使う実験で苦労していた。彼らは、コーンスターチにはエーテルで抽出できない脂質を0.7%含むので、コーンスターチの代わりにショ糖を使い、タラ肝油の鹸化液から不鹸化分画を分けそれを加えることによってビタミンAとDを供給した。このような食餌で数月のあいだ飼ったラットは、正常の成熟体重に達しなかった。また、毛が抜け、尻尾は腫れ上がり鱗で覆われるようになった。彼らは次の年になり、少量のメチル・リノール酸を加えることによってこの状態を防ぐことができたが、バター脂肪にそのような効果は無かった(86)。多価不飽和脂肪酸の機能について、もっと多くのことがその後になり発見された。

タンパク質とアミノ酸(目次へ)

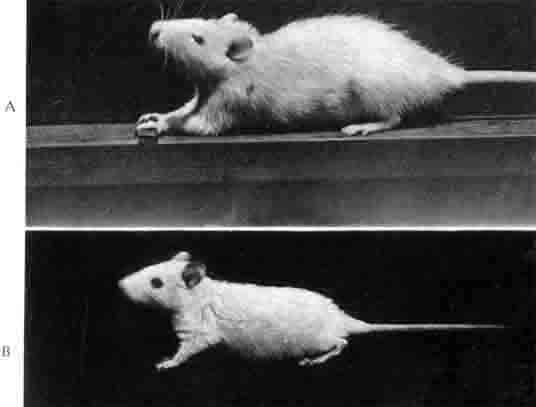

この期間の最初に戻る。ラットについての初期の研究は、種々のタンパク質の相対的な栄養学的な価値を研究するのが第一の目的であり、これは無タンパク質乳(脱脂乳を酸性にし、加熱し、濾過したもの)を含んだ餌を使うと可能であった。オズボーンとメンデルは小麦から単離したグリアジンを使うとカセインに比べて成長が遅いことを、既に観察していた(図 4)。さらに、トリプトファンとリシンを欠くトウモロコシのタンパク質であるゼインを18%与えると、トリプトファンとリシンを加えない限り、ラットは成長しないことを見出した(87,88)。したがって、ある種のアミノ酸は "必須" であることが示された。すなわち、それらは体内で合成されないので、食餌に含まれなければならなかった。

図 4 同腹の2匹の雌ラット

図 4 同腹の2匹の雌ラット

試験食を与えて140日後

(A) 唯一のタンパク質として18%カセイン

(B) 小麦のグリアジン

他の食品成分は同一

Osborne & Mendel(23, Plate 1).

その後の研究で、種々のアミノ酸を欠いているタンパク質を混ぜて使うと互いに補い合うことが示された(89)。しかし、タンパク質の価値は消化され易さとアミノ酸のバランスだけで決まることを証明するのに、かなりの長い時がかかった。

化学的なアミノ酸分析方法には時間がかかり、干渉を受けることが少なくなかった(90)。乳酸菌の複雑な要求性を利用する微生物学的定量方法は1940年代に発展し、数多くの測定をすることができた(91)。これ以来、食品タンパク質の ”ケミカルスコア”(化学価)を求めることが可能になった。これは食品に含まれる必須アミノ酸のそれぞれを全卵(暫定標準として)の必須アミノ酸と比較してもっとも低いパーセンテージとして計算したものである。”スコア” は若いラットの体重増加または窒素バランスで求めたそのタンパク質の相対的な価と多くの場合に良く相関した(92)。

メンデルの大学院学生でありチッテンデンの講義にも列席していたローズ(William Rose)は、1930年にイリノイ大学Urbanaキャンパスで教授であった。彼と協同研究者はラットの成長に適したアミノ酸混合物の開発に取りかかった。彼らは19種の既知アミノ酸混合物を与えたが、動物は成長しなかった。後になって考えてみると、彼らのリストにメチオニンが含まれていなかったのは不思議である。これはある種の細菌の増殖に必要なものとして1920年代にハーバードで見つかっていた(93)。しかし次の10年のあいだ栄養学者にほとんど無視されていた。多分、ラットにタンパク質としてカゼインだけを与えたときにシスチンを加えると成長が速くなるので、シスチンは硫黄を含む必須アミノ酸であると考えられていたのであろう。メチオニンを加えてもUrbanaではラットは成長できず、カゼインの酸水解によって得たアミノ酸混合物を加えなければならなかった。

酸水解産物からの活性因子の単離は、これが2つの物質からなると判るまで成功しなかった。さらに注意深く分画することによって、ローズの協同研究者のウォーマック(Modelyn Womack)はそのうちの一つがイソロイシンであることを発見した(94)。この当時にはイソロイシンをロイシンから分けて定量することができなかった。最初の混合物に加えられてはいたが、必要量よりかなり低い濃度であった。

第二の因子はこれまで未知のアミノ酸であり、彼らは2-アミノ-3-ヒドロキシ酪酸であると同定し、トレオニンと名付けた(95)。これをアミノ酸混合物に加えるとラットは良く成長し、非常に重要な発見であった。この研究は"非常に高度な化学的能力と手技"をもって遂行され、たとえば分析的によって本質的に純粋であると判っていても "トリプトファンとヒスチジンは5回も再結晶した" と、総説の著者は書いた(96)。

1942年からローズはヒト成人についての研究に取りかかった。これにはもっと大量のアミノ酸の準備、およびボランティアのエネルギー摂取の注意深い調整や窒素出納の測定が必要であった。これらはすべて時間がかかることであり、研究成果は [その四] で述べることにしよう。

こうしている間に、アイソトープが使えるようになり、体内における栄養素の運命および分布が研究できるようになった。1939年にコロンビア大学のシェーンハイマー(Rudolf Schoenheimer)および協同研究者たちは、N15と重水素(側鎖の水素を置換)で二重標識した生理的濃度のl-ロイシンをラットに3日間にわたって与えた実験の結果を報告した。N15の三分の一以下は尿に現れたが、57%は体タンパク質に組み入れられ、そのうちの大部分はリシン以外の他のアミノ酸の中にあった(97)。これはアミノ基転移反応によると考えられた。

この当時、シェーンハイマーは、あるアミノ酸の置き換えにあたって、タンパク質は1度に1つずつのアミノ酸を血流に放出する、と考えていた。ともかく、体タンパク質の合成には、新しく消化されたタンパク質のアミノ酸が使われるよりは、リサイクルされたアミノ酸が使われる、と考えた。彼は次のように書いている。”もしも出発物質が手に入るならば、動物にとって可能なすべての化学反応は絶えず行われる”、および ”アミノ酸の合成は脂肪酸の合成と同じように....明らかに必要でなくても進行する” 、と(98)。

ミネラル(目次へ)

純化した食事を使った最初の研究者たちは、ミルクや犬ビスケットのように栄養が充分と思われる食品を焼いて、残った灰を与えると、ミネラルの必要量が満足されると考えていた。次にビタミンやアミノ酸の供給の問題が解決されると、個々のミネラルの要求を研究できるようになった。前にも引用したょうに、ビタミンDや日光が不足する状態でカルシウムまたはリンを大量に与えると、ラットはくる病にかかった。

1929年までの発光分光分析の進歩によって食品中の微量元素が検出できるようになった。牛乳中には大量にあるカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウム、リンやこれまで検出されていた鉄、銅、亜鉛、マンガンの他にストロンチウムやヴァナディウムのあることが見つかった(97)。クロールとかヨウ素は他の方法で見つかった。研究者の考えでは大量にある元素が必須であることは疑いがなかったが、’微量元素’ が必要であるかどうかの研究が始まった(100)。

純化した食事を使ったラットで銅がヘモグロビン合成に必要なことはウィスコンシンで、発見されていた(101)。続いて1931年に銅の不足はフロリダのある地域に特有な病気の原因であることが見出された(102)。同じ年にマッカラムのグループはマンガンをできるだけ少なくした純化した食事で若いラットを飼った結果を報告した(103)。さらに数年してマンガン欠乏はコーネルで実際の問題となった。すなわち、集中的養鶏で若ニワトリの”ペローシス”(下肢の骨の変形により足腰が立たなくなるニワトリの病気)が見られた(104)。

マグネシウムは動物の骨にも軟組織にも見られたが、ラットで欠乏状態を作るのは困難であった。遂にマッカラムのグループはマグネシウムが食餌1.8μg/gになるまでに精製して、テタニーに特有な症状を示すことに成功した(105)。これにたいして、草で飼ったウシは時にテタニーの症状を示すことがあり、血液中のマガネシウム・レベルは正常なのにマグネシウムを投与すると良くなった(106)。

食餌を高度に精製してラットに亜鉛欠乏を起こさせると、成長は遅くなり毛の抜けることが示された(107)。しかし、この論文で展望している時期には、亜鉛欠乏が実際の問題となった事実は見られなかった。これにたいして、実験動物で実験的に示すことが出来る前に、オーストラリアの一部でウシや羊の罹る重篤な病気がコバルト欠乏によることが1937年に示された(108)。反芻(はんすう)動物におけるコバルトの特別な役割が明らかになったのは、もっと後のことであった。

ヒトの小赤血球性貧血の予防における鉄の重要性は前に述べた(2)。面白いことに鉄欠乏は普通の畜産ではほとんど問題ではなかった。主な原因は家畜は土地で飼われ、土地に鉄が多いことであった。しかし、1920年代になって雌ブタが子を生むために建物内に入れられるようになると、子ブタの死亡率は上昇した。この原因は貧血であることが判り、スコットランドの研究者たちは雌ブタの餌に鉄塩を加えて貧血を予防した(109)。これは雌ブタの乳に鉄が増えるのではなく、子ブタは雌ブタの餌や糞から汚されることによって鉄を得ていることが判り、ウィスコンシンでも確認された(110)。

1937年にロンドンで研究していたマッカンス(Robert McCance)とウィドウソン(Elsie Widdowson)は古典的な論文を刊行した。当時の常識とは違って、ヒトは鉄を排泄する能力をほとんど持たない、または全く持たないという説であり、したがって必要に応じて鉄の吸収を調節するメカニズムが無ければならない、と論じた(111)。放射性鉄がバークレーのサイクロトロンによって得られるようになって、このことはイヌを使って確認された。興味あることには、放血で貧血になってすぐに鉄の吸収は増えないで、7日後に赤血球合成が増えた結果として貯蔵鉄が使い尽くされてから、吸収が増えた(112)。

ヨウ素(目次へ)

前に述べたように甲状腺腫はヨウ素の欠乏によるという古くからの考えは、1800年代には中毒量の過剰投与によって否定された(1)。しかし甲状腺にヨウ素が濃縮されていること、および腫大した甲状腺のヨウ素濃度は低いことが、次第に判ってきた(113)。最初に見つかった甲状腺ホルモンであるチロキシンは分子内にヨウ素を含むことが見出された(114)。

甲状腺腫の発現率は地区の水や食品におけるヨウ素欠乏と平行しないということは、他の因子も関係している可能性があると考えられるようになった。1928年にジョンス・ホプキンスの研究者たちは、キャベツを主食とし感染症の研究に使っていたウサギが、甲状腺腫にかかっていたことを見出した(115)。詳細な研究は大部分のアブラナ(Brassica)属の植物および未処理の大豆は甲状腺腫を起こす活性を持ち、この活性に高濃度のヨウ化物の反応することが示された。しかし、アブラナ属植物の種子を与えて起きた甲状腺腫にチロキシンは有効であったが、ヨウ素は無効であった。

1917年にマリン(David Marine)は甲状腺腫が風土病となっているオハイオ州のある地区の女子学生に大規模なヨウ素のサプレメンテーションを行った(119)。最初の処理から6月後の再検診の結果を表 3に示す。処理期間を長くしても、害作用は出ずに、甲状腺腫に対する治療効果が上がった。これ以後にはヨウ素を含む食塩は世界の多くの部分で政府の支持によって作られるようになった。

表 3 オハイオ州アクロンで女子学生に2.0gのヨウ化ナトリウムを与えて6月後に再検査した結果(119)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

フッ素(目次へ)

1930年代に、採鉱やアルミニウム製造の煙と関係してフッ素を含む灰が散布されるような地域で、家畜の身体が硬直し脚が不自由になり食欲が無くなるような、中毒が見つけ出された(120)。同じ頃、特定の地域の人たちの歯のエナメル質が脆くなることが判った。これはその地域の水道にフッ素濃度の高いことが関係していた(121)。続いて全く逆な現象として、フッ素濃度が低い水の地域で育った子供たちに虫歯の多いことが見つかった。フッ素が少ない水道にフッ素を加えることの承認には反対があり、何年も遅くなることになった(122)。

食事制限と寿命(目次へ)

この時期に多くの研究は、若い動物の成長が最高になるには何が必要かという発見に関係していた。多分これは最高の成長は “良いこと” という仮定が基礎にあったからであろう。しかし、1917年にコネチカットのグループは、雌ラットに食事を制限して成長を遅らせると年をとっても元気な子を多く産むようになることを、報告した(123)。

マッケー(Clive McCay)はメンデルの研究室でポストドックをしていたときにこの報告を知った。メンデルはこのような長期にわたる仕事をするには若い人が必要である、と彼に話した。1927年にマッケーはコーネルで教育職についたときに、この研究をする決心をした。彼と共同研究者は、最初の1年または2年にわたって食事を制限すると、実際にラットとくに雄の寿命が、著しく延びることを確かめた。しかし、”これは '育ちが遅いと長生きする' という昔の理論を支持する、まるで異端の説だ”とコメントした(124,125)。しかし、動物室の暖房が壊れたときに生き抜いたのは痩せた動物だけだった!と書かざるを得なかった。

この時期において科学知識の進歩と並んで、実際的な応用の進歩があった。ヨウ素を加えた塩の配布は、前に述べたように甲状腺の発現率を著しく低下させた。しかし、困難もあった。たとえば、食品に鉄を強化すると腐敗してビタミンAを分解した。このような技術問題を解決するのは栄養素を発見するのと同じように必要であった。しかし、この問題は本論文の視野の外である。適当な食事中に含まれる個々の栄養素の標準を決める仕事も、また種々の人口グループの栄養状態を評価することも、同様である。

1930年代に栄養学の研究をはじめた人たちは、この時代は栄養素が続々と発見された"栄養学の黄金時代"と振り返るであろう。たしかに我々は彼らの発見におかげを被っている。しかし発見するものを残してくれただろうか?これは次章でのべることになる。

LITERATURE CITED

- 1. Carpenter, K. J. (2003) A short history of nutritional science: Part 1 (1785–1885). J. Nutr. 133:638-645.

- 2. Carpenter, K. J. (2003) A short history of nutritional science: Part 2 (1885–1912). J. Nutr. 133:975-984.

- 3. Funk, C. (1912) The etiology of the deficiency diseases. J. State Med. 20:341-368.

- 4. Funk, C. (1922) The Vitamines 2nd ed. 1922 Williams & Wilkins Baltimore, MD.

- 5. Williams, R. R. & Spies, T. D. (1938) Vitamin B1 (Thiamin) and its Use in Medicine. 1938 Macmillan New York.

- 6. Harris, L. J. (1933) Vitamins. Annl. Rev. Biochem. 2:253-298.

- 7. Christie, T. (1804) Letter on beriberi. Hunter, W. eds. An Essay on the Diseases Incident to Indian Seamen 1804:77-87 Honorable E. India Co Calcutta.

- 8. Carpenter, K. J. (2000) Beriberi, White Rice and Vitamin B 2000:26 University of California Press Berkeley.

- 9. Elliotson, J. (1831) Clinical lecture. Lancet. i:649-655.

- 10. Budd, G. (1842) Lectures on the disorders resulting from defective nutriment. London Med. Gaz. 2:632.

- 11. Carpenter, K. J. (1986) The History of Scurvy and Vitamin C. 1986:99-249 Cambridge University Press New York.

- 12. McCollum, E. V. & Davis, M. (1915) The nature of the dietary deficiencies of rice. J. Biol. Chem. 23:181-230.

- 13. Schneider, H. A. (1986) Rats, fats and history. Perspect. Biol. Med. 29:392-406.

- 14. McCollum, E. V. (1964) From Kansas Farm Boy to Scientist 1964 Univ. of Kansas Press Lawrence, KS.

- 15. Hopkins, F. G. (1929) The earlier history of vitamin research. 1965, eds. Nobel Lectures: Physiology or Medicine 1922–1941 1929:214 Elsevier Amsterdam.

- 16. McCollum, E. V. (1909) Nuclein synthesis in the animal body. Am. J. Physiol. 25:120-141.

- 17. McCollum, E. V. (1957) A History of Nutrition 1957:203-212 Houghton Mifflin Boston, MA.

- 18. Van Leersum, E. H. (1926) The discovery of vitamins. Science 64:357-358.

- 19. Hopkins, F. G. (1929) :218 See cit. no. 13.

- 20. Carpenter, K. J. (2000) :101-103 See cit. no. 6.

- 21. Knapp, P. (1909) Experimenteller Beitrag zur Ernahrung von Ratten mit künstlicher Nahrung und zum Zusammenhang von Ernährungsstörungen mit Erkrankungen der Conjunctiva. Z. Exp. Pathol. Therap. 5:147-169.

- 22. Wolf, G. & Carpenter, K. J. (1997) Early research into the vitamins: the work of Wilhelm Stepp. J. Nutr. 127:1255-1259.

- 23. Osborne, T. & Mendel, L. B. (1911) Feeding experiments with isolated food substances. Carnegie Institution of Washington Publ. No 156.

- 24. McCollum, E. V. & Davis, M. (1914) Observations on the isolation of the substance in butter fat which exerts a stimulating effect on growth. J. Biol. Chem. 19:245-250.

- 25. Osborne, T. & Mendel, L. B. (1913) The influence of butter fat on growth. J. Biol. Chem. 16:423-437.

- 26. Hopkins, F. G. & Neville, A. (1913) A note concerning the influence of diets upon growth. Biochem. J. 7:97-99.

- 27. Becker, S. L. (1983) Will milk make them grow?. Parascandola, J. Whorton, J. C. eds. Chemistry and Modern Society 1983:61-83 Am. Chem. Soc Washington, D.C.

- 28. McCollum, E. V. & Simmonds, N. (1916) The relation of the unidentified dietary factors, the fat-soluble A, and water-soluble B, of the diet to the growth-promoting properties of milk. J. Biol. Chem. 27:33-43.

- 29. Findlay, L. (1908) The etiology of rickets: a clinical and experimental study. Brit. Med. J. ii:13-17.

- 30. Paton, D. & Watson, A. (1921) The aetiology of rickets: an experimental investigation. Br. J. Exp. Path. 2:75-85.

- 31. Mellanby, E. (1921) Experimental rickets. Med. Res. Council Spec. Rept. Ser. No. 61.

- 32. Mellanby, E. (1950) A Story of Nutritional Research 1950:214 Williams & Wilkins Baltimore, MD.

- 33. Carpenter, K. J. (1991) Contribution of the dog to the science of nutrition. J. Nutr. 121:S1-S7.

- 34. Chick, H., Dalyell, E.J.H., Hume, E. M., Mackay, H.M.M. & Henderson-Smith, H. (1922) The aetiology of rickets in infants: prophylactic and curative observations at the Vienna University Kinderklinik. Lancet ii:7-11.

- 35. McCollum, E. V., Simmonds, N., Shipley, P. G. & Park, E. A. (1922) Studies on experimental rickets. XXI. J. Biol. Chem. 53:293-312.

- 36. Steenbock, H. & Black, A. (1924) The induction of growth-promoting and calcifying properties in a ration by exposure to ultra-violet light. J. Biol. Chem. 61:405-422.

- 37. Askew, F. A., Bruce, H. M., Callow, R. K., Philpot, J., St., L. & Webster, T. A. (1931) Crystalline vitamin D. Nature, London. 128:758.

- 38. McCollum, E. V. & Pitz, W. (1917) The"vitamine"hypothesis and deficiency disease. A study of experimental scurvy. J. Biol. Chem. 31:229-253.

- 39. Chick, H. & Hume, E. M. (1917) The distribution among foodstuffs of the substances required for the prevention of beriberi and scurvy. Trans. Soc. Trop. Med. Hyg. 10:141-178.

- 40. Chick, H., Hume, E. M., Skelton, R. F. & Smith, A. H. (1918) The relative content of the antiscorbutic principle in limes and lemons. Lancet ii:735-738.

- 41. Szent-Györgi, A. (1928) Observations on the function of the peroxidase systems and the chemistry of the adrenal cortex. Description of a new carbohydrate derivative. Biochem. J. 22:1387-1409.

- 42. King, C. G. & Waugh, W. A. (1932) The chemical nature of vitamin C. Science 75:357-358.

- 43. Haworth, W. N. & Hirst, E. L. (1933) Synthesis of ascorbic acid. Chem. Ind. (London) 52:645-646.

- 44. Crandon, J. H., Lund, C. C. & Dill, D. B. (1940) Human experimental scurvy. Occurrence and chemical nature. New Engl. J. Med. 223:353-369.

- 45. Jansen, B.C.P. & Donath, W. F. (1926) On the isolation of the anti-beriberi vitamin. Kon. Akad. Wettensch. Amsterdam, Proc. 29:1390-1400.

- 46. Williams, R. R. & Cline, J. K. (1936) Synthesis of vitamin B1. J. Am. Chem. Soc. 58:1504-1505.

- 47. Wuest, H. M. (1962) The history of thiamine. Ann. N. Y. Acad. Sci. 98:385-400.

- 48. Peters, R. A. (1936) The biochemical lesion in vitamin B1 deficiency: application of modern biochemical analysis in its diagnosis. Lancet i:1161-1165.

- 49. Searcy, G. H. (1907) An epidemic of acute pellagra. Trans. Med. Assoc. State Alabama. :387-392.

- 50. Etheridge, E. W. (1972) The Butterfly Caste: a Social History of Pellagra in the South 1972:16-31 Greenwood Westport, CT.

- 51. Carpenter, K. J. eds. Pellagra 1981:48-51, 84–89 Hutchinson Ross Stroudsburg, PA.

- 52. Goldberger, J. (1916) The transmissibilty of pellagra. Experimental attempts at transmission to the human subject. Publ. Hlth Repts 31:3159-3162, 3165–3167 (Also reproduced in Carpenter, 1981, see cit. no 49, pp. 90–95).

- 53. Goldberger, J. & Wheeler, G. A. (1915) Experimental pellagra in the human subject brought about by a restricted diet. Publ. Hlth Repts 30:3336-3339 (Also reproduced in Carpenter, 1981, see cit. no. 49. pp. 131–134).

- 54. Carpenter, (1981) :131-134 See cit. no. 49, pp. 105–106:.

- 55. Goldberger, J., Wheeler, G. A. & Sydenstricker, E. (1918) A study of the diet of nonpellagrous and of pellagrous households, in textile mill communities in South Carolina in 1916. Am. Med. Assoc. J. 71:944-949 (Also reproduced in Carpenter, 1981, see cit. no. 49, pp. 96–101).

- 56. McCollum, E. V., Simmonds, N. & Parsons, H. T. (1919) A biological analysis of pellagra-producing diets. J. Biol. Chem. 38:113-147.

- 57. Goldberger, J. & Wheeler, G. A. (1928) Experimental blacktongue of dogs and its relation to pellagra. Publ. Hlth Repts. 43:172-239.

- 58. Elvehjem, C. A., Madden, R. J., Strong, F. M. & Woolley, D. W. (1937) Relation of nicotinic acid and nicotinic acid amide to canine black tongue. Am. Chem. Soc. J. 59:1767-1768.

- 59. Spies, T. D. (1938) The response of pellagrins to nicotinic acid. Lancet i:252.

- 60. Booher, L. E. (1933) The concentration and probable chemical nature of vitamin G. J. Biol. Chem. 102:39-46.

- 61. Kuhn, R., Reinemund, K., Weygand, F. & Ströbele, R. (1935) Über die Synthese des Lactoflavins. Ber. Deutsch. Chem. Gesells. 68:1765-1774.

- 62. Sebrell, W. H. & Butler, R. E. (1939) Riboflavin deficiency in man (ariboflavinosis). Publ. Hlth. Rept. 54:2121-2213.

- 63. Wills, L. (1931) Treatment of"pernicious anaemia"of pregnancy and"tropical anaemia"with special reference to yeast extract as a curative agent. Br. Med. J. i:1059-1064.

- 64. Wills, L., Clutterbuck, W. & Evans, B.D.F. (1937) A new factor in the production and cure of macrocytic anaemias and its relation to other haemopoietic principles curative in pernicious anaemia. Biochem. J. 31:2136-2147.

- 65. Jukes, T. H. & Stokstad, E.L.R. (1948) Pteroylglutamic acid and related compounds. Physiol. Rev. 28:51-106.

- 66. Campbell, C. J., Brown, R. A. & Emmett, A. D. (1944) Influence of crystalline Bc on hematopoiesis in the chick. J. Biol. Chem. 152:483-484.

- 67. Day, P. L., Mims, V., Totter, J. R., Stokstad, E.L.R., Hutchings, B. L. & Sloane, N. H. (1945) The successful treatment of vitamin M deficiency in the monkey with highly purified lactobacillus casei factor. J. Biol. Chem. 157:423-424.

- 68. Knight, B.C.J.G. (1945) Growth factors in microbiology: some wider aspects of nutritional studies with micro-organisms. Vit. Horm. 3:105-228.

- 69. Snell, E. E. (1979) Lactic acid bacteria and identification of B-vitamins. Fed. Proc. 38:2690-2693.

- 70. Best, C. H. & Lucas, C. C. (1943) Choline-chemistry and significance as a dietary factor. Vit. Horm. 1:1-58.

- 71. Jukes, T. H. (1977) Adventures with vitamins. Klemm, W. R. eds. Discovery Processes in Modern Biology 1977:152-170 Krieger New York, NY.

72. Bloch, C. E. (1919) Klinische Untersuchungen über Dystrophie und Xerophthalmie bei jungen Kindern. Jahrb. Kinderheilkd. 89:409-441.

- 73. Wolf, G. (2002) The experimental induction of vitamin A deficiency in humans. J. Nutr. 132:1805-1811.

- 74. Moore, T. (1957) Vitamin A 1957:9-16 Elsevier New York.

- 75. Baxter, J. G. & Robeson, C. D. (1940) Crystalline vitamin A palmitate and vitamin A alcohol. Science 92:203-204.

- 76. Heilbron, I. M. (1948) Recent developments in the vitamin A field. J. Chem. Soc. :386-393.

- 77. Evans, H. M. & Bishop, K. S. (1922) On the existence of a hitherto unrecognized dietary factor essential for reproduction. Science 56:650-651.

- 78. Evans, H. M. (1962) The pioneer history of vitamin E. Vit. Horm. 20:379-387.

- 79. Mason, K. E. (1944) Physiological action of vitamin E and its homologues. Vit. Horm. 2:107-153.

- 80. Anonymous (1941) Vitamin E falls from grace. Lancet. ii:219-220.

- 81. Dam, H. (1935) The antihaemorrhagic vitamin of the chick. Nature, Lond. 135:652-653.

- 82. Almquist, H. J. & Close, A. A. (1939) The anti-hemorrhagic activity of pure synthetic phthiocol. J. Am. Chem. Soc. 61:1611.

- 83. Butt, H. R. & Snell, A. M. (1941) Vitamin K 1941 Saunders Philadelphia, PA.

- 84. Dam, H. (1948) Vitamin K. Vit. Horm. 6:28-53.

- 85. Almquist, H. J. (1975) The early history of vitamin K. Am. J. Clin. Nutr. 28:656-659.

- 86. Burr, G. O. & Burr, M. M. (1930) On the nature and role of the fatty acids essential in nutrition. J. Biol. Chem. 86:587-621.

- 87. Osborne, T. & Mendel, L. B. (1916) The amino-acid minimum for maintenance and growth as exemplified by further experiments with lysine and tryptophane. J. Biol. Chem. 25:1-12.

- 88. Carpenter, K. J. (1997) Some amino acids are indispensable for growth (Osborne & Mendel, 1914–1916). J. Nutr. 127:1031S-1032S.

- 89. Mitchell, H. H. & Carman, C. G. (1926) The biological value of mixtures of patent white flour and animal foods. J. Biol. Chem. 68:183-215.

- 90. Block, R. J. & Bolling, D. (1945) The Amino Acid Composition of Proteins and Foods: Analytical methods and Results 1945 Thomas Springfield, IL.

- 91. McMahon, J. R. & Snell, E. E. (1944) The microbiological determination of amino acids. J. Biol. Chem. 152:83-95.

- 92. Block, R. J. & Mitchell, H. H. (1946) The correlation of the amino-acid composition of proteins with their nutritive value. Nutr. Abstr. Rev. 16:249-278.

- 93. Mueller, J. H. (1923) A new sulfur-containing amino acid isolated from the hydrolytic products of protein. J. Biol. Chem. 58:373-375.

- 94. Womack, M. & Rose, W. C. (1935) Feeding experiments with mixtures of highly purified amino acids VII. The dual nature of the"unknown growth essential". J. Biol. Chem. 112:275-282.

- 95. McCoy, R. H., Meyer, C. E. & Rose, W. C. (1935) Feeding experiments with mixtures of highly purified amino acids VIII. Isolation and identification of a new essential amino acid. J. Biol. Chem. 112:283-302.

- 96. Greenstein, J. P. & Winitz, M. (1961) Chemistry of the Amino Acids 1:266-282 Wiley New York.

- 97. Schoenheimer, R., Ratner, S. & Rittenberg, D. (1939) The metabolic activity of body proteins investigated with l(-)-leucine containing two isotopes. J. Biol. Chem. 130:703-732.

- 98. Schoenheimer, R. (1942) The Dynamic State of Body Constituents 1942 Harvard University Press Boston, MA.

- 99. Wright, N. C. & Papish, J. (1929) The inorganic constituents of milk. Science 69:78.

100. Underwood, E. J. (1971) Trace Elements in Human and Animal Nutrition. 3rd ed. 1971 Academic Press New York.

- 101. Hart, E. B., Steenbock, H., Waddell, J. & Elvehjem, C. A. (1928) Copper as a supplement to iron for hemoglobin building in the rat. J. Biol. Chem. 77:797-812.

- 102. Neal, W. M., Becker, R. B. & Shealy, A. L. (1931) A natural copper deficiency in cattle rations. Science 74:418-419.

- 103. Orent, E. S. & McCollum, E. V. (1931) Effects of deprivation of manganese in the rat. J. Biol. Chem. 92:651-678.

- 104. Wilgus, H. S., Norris, L. C. & Heuser, G. F. (1937) The role of manganese and certain other trace elements in the prevention of perosis. J. Nutr. 14:155-167.

- 105. Kruse, H. D., Schmidt, M. M. & McCollum, E. V. (1934) Changes in the mineral metabolism of animals following magnesium deprivation. J. Biol. Chem. 106:553-572.

- 106. Duckworth, J. (1939) Magnesium in animal nutrition. Nutr. Abstr. Rev. 8:841-860.

- 107. Todd, W. R., Elvehjem, C. A. & Hart, E. B. (1934) Zinc in the nutrition of the rat. Am. J. Physiol. 107:146-156.

- 108. Underwood, E. J. (1937) Cobalt-an essential element in animal nutrition–Australian investigations. Science 85:604-660.

- 109. McGowan, J. P. & Crichton, A. (1924) Iron deficiency in pigs. Biochem. J. 18:265-272.

- 110. Hart, E. B., Elvehjem, C. A. & Steenbock, H. (1930) A study of the anemia of young pigs and its prevention. J. Nutr. 2:277-229.

- 111. McCance, R. A. & Widdowson, E. M. (1937) Absorption and excretion of iron. Lancet ii:680-684.

- 112. Hahn, P. F., Bale, W. F., Ross, J. F., Balfour, W. M. & Whipple, G. H. (1943) Radioactive iron absorption by gastro-intestinal tract: influence of anemia, anoxia, and antecedent feeding distribution in growing dogs. J. Exp. Med. 78:169-188.

- 113. Guggenheim, K. Y. (1991) Nutrition and Nutritional Diseases: the Evolution of Concepts 1991:283-284 Heath Lexington, MA.

- 114. Harington, C. R. & Berger, G. (1927) Constitution and synthesis of thyroxine. Biochem. J. 20:169-183.

- 115. Webster, B. & Chesney, A. M. (1928) Endemic goiter in rabbits III. Effect of administration of iodine. Bull. Johns Hopkins Hosp. 43:291-308.

- 116. Sharpless, G. R., Pearsons, J. & Prato, G. S. (1939) Production of goiter in rats with raw and with treated soy bean flour. J. Nutr. 17:545-555.

- 117. Underwood (1971) :311-313 see cit. no. 98.

- 118. Purves, H. D. (1943) The effect of di-iodotyrosine and thyroxine on the goitrogenic action of brassica seeds. Br. J. Exp. Path. 24:171-173.

- 119. Marine, D. & Kimball, O. P. (1920) Prevention of simple goiter in man. Arch. Intern. Med. 25:661-672.

- 120. Underwood (1971) :369-374 See cit. no. 98.

- 122. Hodge, H. C. & Smith, F. A. (1965) Effects of fluoride on bones and teeth. Simons, J. H. eds. Fluorine Chemistry v. 4:377-778 Academic Press New York.

- 123. Osborne, T., Mendel, L. B. & Ferry, E. L. (1917) The effect of retardation of growth upon the breeding period and duration of life of rats. Science 45:294-295.

- 124. McCay, C. M., Maynard, L. A., Sperling, G. & Barnes, L. L. (1939) Retarded growth, life span, ultimate body size and age changes in the albino rat after feeding diets restricted in calories. J. Nutr. 18:1-13.

- 125. Swan, P. B. (1997) To live longer, eat less! (McCay, 1934–1939). J. Nutr. 127:1039S-1041S.

- 126. Rachford, B. K. (1912) Diseases of Children 1912 Appleton New York.

- 127. Harris, H. F. (1916) Pellagra 1916 MacMillan New York.

- 128. Combs, G. F., Jr (1992) The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health 1992 Academic Press San Diego, CA.

(訳者 水上茂樹)

Copyright(C) 2006-2008 Department of Nutritional Sciences. All Rights Reserved.